-

微信二维码

- 在线客服

- 返回顶部

卦画与安诺印章的释读

易经六十四卦画相对断代初探(二)

于奕华

在《周易卦名考释辨析》——易经六十四卦画相对断代初探(之一)一文中(登录在国学网·易学探奥专栏),我做了一个推论:“原来的卦名可能是卦画的读音”,想借这个由头将卦画生成的年代推至文字创建之前。然而这个推论,在文化史范围难以寻求到支持。也许还可能会沦为瞎说。

综观前代学者探讨卦画的断代,多依传说为据,无非是重复伏羲氏画八卦的神话传说和猜度。而当代学者研究沿考古学和文字学两个方向进行,也仍在文化史的范围内盘桓。

在考古学上面有证据力,并取得共识的,是对宋徽宗重和元年(公元1118年)出土的安卅六器中方鼎铭文的释读所证。五十五个铭文末尾有两组类似数字的符号。经山东大学张政烺先生考定,其中一组符号为坤下艮上(

)的剥卦画,另一组为坤下坎上( )的比卦画。铭文显示的年代当是周昭王十八年。据此推断卦画的下限不会晚于公元前九世纪。张先生的考证为文化史界所公认。

文字学方面的考证,虽无定论,但以清华大学李学勤先生的推论异议较少。李先生在《周易溯源》一书中,通过战国秦汉竹简,对出土筮数与三易作了研究,得出迄今已发现的筮数的时代限于商代晚期到西周中叶,“卦画在出土文物中的出现,则只能追溯至战国中晚期,和筮数并不相接,也没有传袭的关系”的结论。不过李先生还留有余地:“不能否定卦画有更古远的起源,进一步的探讨有待于新的考古发现。”

令人无奈地等待新的考古发现,令人遗憾的则是即便有了新的考古发现却并未触及对卦画更古远起源的探讨。这便是本文后半部分对两个考古案例的分析。这里还是先接着文字学方面的探讨来说。

研究中国古文字学,不能不注意这样一个现象,就是在被作为中国最初的有系统的文字——当代出土的殷墟卜辞甲骨文。在发现的4000多个单字已释读的千余个字中,与六十四卦画卦名用字对应的甲骨文只有25个字,而所谓八个纯卦卦名用字在甲骨文中仅找出了三个,并且在现已发掘的约15万片有字划的骨片中没有类似卦画或与卦画类似的线条结构。

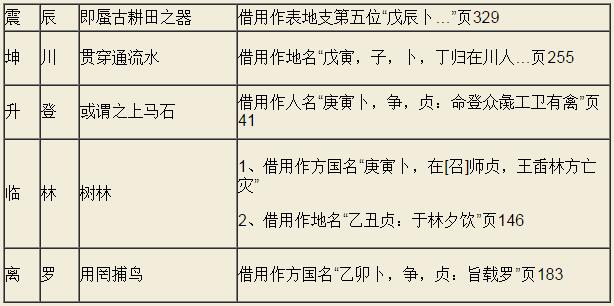

我们将卦名用字与甲骨文对应,并列出甲骨文的本义和卜辞义来说明。(甲骨卜辞释读以及本义和卜辞义依马如森著《殷墟甲骨文实用字典》,引文出处即字典页码)

在甲文中除了这25个与六十四卦画的卦名有对应关系外,还有5个与《帛书易》卦名有对应关系的字

从甲骨文中翻捡出与卦名有关的字,在卜辞中的词义中,我们找不到与卦名有关联的地方,而另外39个卦名在甲骨卜辞中至今还未有找到。从这个现象里我们可以轻易的得出一个明确的结论:六十四卦画在甲骨文时代没有作为一个系统存在过。而与卦画构成有关的线条也未在甲骨卜辞中出现,又是对这个结论的支持。以甲骨文为标志的汉字创成,就象一堵墙立在那里,使寻找卦画起源的企图不可逾越。

那么,我们是不是就这样被挡在墙前,无奈的相对着文字学研究领域的结论呢?被局限于卦画断代是在文字创建之后的下限吗?

让我们从两个典型的考古案例的分析入手,看看如何迂回到另一个角度来认识卦画相对断代的新途径。

第一个案例是:陶寺遗址的考古发现所引发的考古学界至今仍存在多年的质疑。

在中国社会科院考古所成立60周年成果展上,首次露面的陶寺遗址发现于上世纪50年代。它位于山西襄汾县陶寺村以南,地处汾河以东,塔尔山西麓,距县城约15华里。1978年至1984年,为了寻找夏朝的遗存,中国社科院考古所联会山西临汾地区文化局对陶寺遗址进行了第一轮大规模发掘。2001年科技部决定将“中华文明探源工程”确立为国家重点科技攻关项目,陶寺遗址再次成为焦点,开展了大范围的发掘。现在发掘仍在持续。从已经发掘清理出来的遗址和出土文物来判断,此前考古学界一般认为,中华文明始于夏朝后期的二里头文化时期,距今3700多年。但是陶寺遗址考古发现表明,早在距今4200多年前,文明的几大构成要素(文字,青铜器、都城)均已出现。这无疑将中华文明向前推进500年。然而,围绕这个结论,推断和分析,争论之声从未止息。(摘自《京华时报》总3348期)

而争议最大,受质疑最多的当属陶寺古观象台遗址的发掘报告结论。位于城址东南部的一处建筑基址,是新一轮考古发掘中最引人注目的发现,围绕它的争议也最多。这就是称之为观象祭祀台。这座已被发掘出来总面积约为1400平方米的大型圆体夯土建筑,是一个平面呈大半圆形的平台。建筑基址由生土台芯和夯土台基组成,外围半圆形环道和半圆形台基建筑。

最外圈夯土墙,距圆心半径为25米,弧长38米,墙宽1.5—2米。第二道夯土墙距圆心22米,弧长40米,墙宽1—1.5。内圈夯土墙半径12米,弧长25米,呈大半环形,宽1.1米,三层台基名高0.4米。

在第三层台基平面上,在夯土墙与台芯之间,距台芯10.5米处,筑有一排夯土柱,这段由夯土柱组成的圆弧,长约19.5米,夯土柱高约2.7米,经过最终清理这一排夯土柱共13个。相邻夯土柱之间狭缝宽度,平均为10—20厘米。这些土柱间的狭缝,呈正对圆心的放射状。

在第三层生土台芯中部,发现了陶寺观测点的夯土标志。这个标志,共有四道同心圆,内圈夯土层的直径25厘米,二圈同心圆的直径为42厘米,三圈直径约86厘米,外圈同心圆直径约145厘米。有了这四个同心圆组成的夯土层圈作标志,观测人站立的位置即可充分确定。在四个同心圆中,最里的一个圆的直径仅为25厘米,在圈内刚好可以站立下一双成年男子的脚,从而证明了这个观测方位是无可游移的。

正因为找到了观测点,才找到了冬至时刻所观测到的狭缝和对应于塔儿山的东南山峰;根据发掘报告的观测记录,2003年12月22冬至日出时,确实从自南向北第二条狭缝中看到了日出景象,在春秋分前后(实际是3月18日和9月25日),通过第7条狭缝,在塔儿山东南峰项点看到了日出;在夏至日6月21日,通过第12条狭缝又看到了日出。这个日出方向没有山头与其相对应,只看到太阳出现在塔儿山北部的平台上。其余各个狭缝,也都有太阳通过狭缝日出的日期记载,但都与二十四节气中的其他节气不对应。由此我们可以得出这样一个推理:每两个狭缝之间,象征着一个节气,一个土柱就是一个节气,那么,冬至到夏至之间有十个土柱,象征10个节气。从冬至经夏至又回到冬至,为一回归年,共有20个节气。这种历法将一岁分为20个节气,每个节气为18天,每两个节气组成一个阳历月,每个阳历月为36天。这种将一岁分为20个节气的历法,虽然与后世的农历不合,却合于中国上古的阴阳五行历,也即十月太阳历。(以上转引自陈久金、张明昌著《中国天文大发现》页39、40、47、48、52、53)

陶寺古观象台遗址的发现和推断在天文学界获得较广泛的认同,已故著名天文学家席泽宗院士把陶寺观象台的发现,称为“中国天文考古的真正开端”,而考古学界则对此较为保留,对考古领队的论断、推测、理论及方法质疑者甚多,有学者说:“考古学界有一个传统,挖到哪儿说到哪儿,你现在只挖出了地基,只能说到地基,至于地基上面有什么,不能靠引申,得有证据,现在缺少这方面的证据”,考古队领队面对质疑竟然在同仁聚会上,当众泪流满面,痛哭失声。(见《京华时报》总第3348期)

对陶寺古观象台的推断受到天文学界的广泛认同和考古学界多方质疑,从深层意义上说这是两种不同研究范围和方法所形成的。天文学界是从科学史方面,考古学界则是从文化史方面,有点道不同,不相为谋的意思。

但考古学界以考古学界有一个传统,挖到哪儿说到哪儿,不能靠引申,得有证据为质疑理由,则不免有拉大旗做虎皮的意思。坦率地说陶寺古观象台推断受质疑的原因不是报告本身没说明白,而是报告作者把自己说糊涂了。

陶寺考古队和天文学界对陶寺古观象台的推断把古观象台的基本架构和功能弄拧了。原因出自两个方面,一方面是参予考古的考古学者不懂古代历法,二是参予推断历法的天文学家是站在我国古代历法是十月太阳历的立场。其出发点和落脚点都是太阳历。用流行的话语说是犯了方向性的错误。

我国古代历法是太阳历还是阴阳合历一直是天文学界争论不休的一个大课题。其专业性很强,不是简单几句话能说明白的,这个问题与本文所探讨的问题有关,但关联不大,我就不多涉及了。有兴趣的读者可以参阅我先前写的《试论易经六十四卦画的历法功能》《对易经卦辞“元亨”的破译》和《对易经卦辞“亨”的破译》三篇文章(均登录在国学网上),对这个问题的粗浅看法。

在这里只点出我对报告的几处质疑。

第一、所谓观测点是观测者站立观看夯土柱狭缝日出的地点吗?

第二、冬至日主要依据是从夯土柱狭缝看日出来确定吗?

第三、确定古观象功能的主要依据的记录系统是什么?

第四、确定古观象台功能主要依据是单单能看出冬至日、夏至日吗?

第五、确定古观象台使它能够不借助于任何一点距今4200年前无关的东西吗?重现距今4200年前的样子吗?

第六、古观台确定的我国古代历法的特点,是十月太阳历或太阳历吗?

只有对以上六点做出符合科学道理的解释,才能消除质疑。

要判定古观象的必要条件并不是非要从遗址中再挖到更多的东西,这一条途径可找。(也许真的就是再也挖不到什么东西啦)我们还可以使用假设来加以论证和发展。

我们也可以复原一座古观象台,依照必要条件合成一座古观象台来。我们有三个现成的条件做成这件事。

第一个条件是我们有现在仍然存在,并且保留完好的古观象台可以参照;

第二个条件是依靠陶寺镇古观象台已发掘保存完好,形成架构的部分;

第三个条件是观象台的组装部件可以依照标准化来校正,通俗的说我们是在拼图,只要拼成一个完整的图,就证明原各部件之间是合理组合;

我们根据复原的陶寺镇古观象遗址来解释发掘报告的质疑。

其一、圆心观测点并不是观察者站立观察的基点。远古时代的人不比我们现代人聪明,可也不会像我们所想象的那么傻乎乎的。一年到头从晚到早都得站在圆心观测点上翘着脚伸长脖子向早晨日出的方向望去,等着看太阳从夯土柱缝隙间出现,然后大呼小叫冬至日到来了,夏至日到来了,春分日到来了,秋分日到来了。况且冬至日的最显著特征是日影一年中最长时刻,这不是从夯土柱缝隙中能看到的,而是从竖立在圆心观测点位置的立杆的日影变化中观察到的。

我们的结论是:陶寺镇古观象台遗址发掘出的圆心观测点是 立杆测日影法观测日影变化竖立长杆的位置。这在我国现存的古观象台遗址上都是无一例外存在的,没有竖立的长杆,就没有立杆测日影,没有立杆测日影就没有古代历法。这是整个问题的支撑。

其二:半圆形平台,里外三圈的圆形夯土构件是立杆测日影法对日影变化记录符号设置的位置。

作为观象台无一例外的必须具备两个基本的硬件条件。

一是观测,二是记录。

陶寺镇古观象台遗址发掘报告详细列举了数年间站在圆心观测点,在冬至日时刻通过夯土柱缝隙观察到日出的独特景象,而得出夯土柱缝隙有确定节气功能的结论。然而这充其量只能说是观察而不是观测。因为这种观察如果没有与之相匹配的记录系统那就不可能“可直观计量,可重复再现,可验证,可预测”较长时间的周期性气象变化。

而另一方面如果没有完备、慎密的记录系统,在没有文字的时代,单凭口口相传也是无法确定节气的,所以,发掘报告缺少了最重要的环节,观察和记录的统一。

而观测无疑是观察立杆测影法太阳对立杆投影的位置变化。记录也无疑是记录一年中投影变化最为显著的时刻,这就是冬至日时刻,只有冬至日时刻太阳对立杆的投影是一年中最长的。这也是我国古代历法的确立条件。

我们的结论是:记录冬至日时刻最直接、最简单、最准确的办法就是在投影的最高位置上做一个明显的标志,在冬至日时刻划出太阳对立杆投影最长的那一条明显标志。这就是观测记录的统一。这是整个问题的核心

陶寺镇古观象台遗址的平面可以划出这样横线来。这样陶寺镇古观象台遗址也就具备了观测和记录统一的条件了。

其三:记录系统的确定。陶寺镇古观象台遗址发掘报告之所以没有将观测与记录统一做为确定观象台的必要条件,实在是面临一个不可解决的问题。在没有文字的时代用什么方式来记录,并且这种记录还要与观察统一起来,这是考古学界连想都不敢想的难题。也是我国文化史上从未遇到过的问题。

其实这是个简单的问题,也是古人早已解决的问题,只不过是历史上没人注意过罢了。

我们的结论是:这个适用于陶寺镇古观象台进行历法制定的记录系统,或者说远古时代确定历法的记录系统就是易经六十四卦画。

这是整个问题的关键。

通过我设计的“六十四卦画全新排列架构图高表投影模型”(修正版)(见《试论易经六十四卦画的历法功能》一文内容)进行推演,利用古代人的办法解决陶寺古观象台遗址发掘报告存在的上述六点质疑。

对陶寺古观象台质疑案例的判读,我们要探讨的并不是天文学和历法方面的问题,我们要探索的是卦画的相对断代。之所以将这个案例牵扯进来,是因为这个案例关系重大。如果我们能复原古观象台,那我们就能为六十四卦画古历找到一个重要的证据。因为在我的认识,陶寺古观象台的完整准确的记录系统唯一的可能就是六十四卦画系统,没有第二种记录系统可以如此完整、准确、完美的与距今4200年前的古观象台相匹配。由此可以推断卦画的相对断代其下限最晚当是距今4200年前的陶寺古观象遗址时代。

在了这个支持,我们回头再在考古学界寻找证据。这就是我国的农业考古。

这还是挑战我国考古学界的传统,还得引申。

据我国农业考古学学者研究发现,我国的耕作农业的起源很早。

1996年12月湖南城头山遗址的发掘 证实,城头山稻耕遗迹的蓄水坑和排水沟是已经具有灌溉系统的人工稻田。所出土的已经碳化的稻种是栽培稻而不是野生稻。这些稻种保存至今至少已经有6500年的时间。在北纬28度的长江中下游流域陆续发现的草鞋山稻田遗迹玉蟾岩稻田遗迹仙人洞稻田遗迹彭头山稻田遗迹

,更有可能将我国栽培稻的历史推进至距今12000年前,并可证明现今的泰国、印度地区的栽培稻要晚于我国栽培稻,而日本的栽培稻只有二、三千年的历史。

处于北纬28度的长江中下游地区在距今一万年之前就有栽培稻,以科学史的研究方法可以引申出,栽培稻从育苗、插秧、成熟、收获整个的水稻生长期对气候条件的依赖关系是密切的。我国北方农耕生产的农谚,清明忙种麦,谷雨种大田,过了芒种不可强种,人误地一时,地误人一年等,更反映出对气候条件的关注和依赖。可以毫不夸张地说人类就是依照历法来种地的。我们引申的结论:原始农业的成熟和发展是以完整、准确、严密的历法为发展条件的。如果是这样,我国成熟的历法就不仅仅被限制在陶寺遗址的时代了。至少可以推进到城头山的稻耕遗址时代甚至更向前。

那么,卦画的相对断代就有了一个新的下限,距今7000年前就可能有卦画了。突破了文化史的范围,进入到科学史,我们就不再受文字学的限制了。

我这里强调的是:对卦画断代的探讨不能就卦画来论卦画,而是要将这个问题置于一个大的背景下。将卦画与卜筮联系,将其限制于文化史的范围,我们就会被文字所围障,就是坐在井底看天。我们将卦画与历法相联系,我们就从井底下走出来,看到的是无限的辽阔天空。在科学史的领域我们就获得了包括农业考古,建筑考古等更广泛的证据。在《周易卦名考释辨析》一文中,我说过对卦画的断代探讨,就是要分辨出它是“原生堆积”还是“次生堆移”。我认为卦画与历法的关系是卦画的“原生堆积”,而卦画与卜筮之间的关系则是卦画经过文化的改造而形成的“次生文化堆积”。

通过陶寺古观象台遗址这个案例的判读,我们对卦画的相对断代从时间顺序上作了探讨,将卦画的相对断代推向了距今至少7000年前。

考古学理论认为:“人类与其他动物的根本区别是人类会应用‘象征’,所有的语言和思维都基于象征,人类所创造的许多物质文化也都具有象征意义。于是能够创造不同的符号来表达他们自己的思想和认识,并逐渐形成一种类似程序的象征方式。从象征考古学的角度来了解物质文化所具有的符号意义,需要有一种独特的解读方式。我们不能单单根据图象和物体的形似来推测它们在特定文化和群体中的意义。我们必须注意和了解物质文化或物体符号的出土环境及与其他物质的相伴或共生关系。单一的器物所能提供的信息很少,而组合的遗物之间密切的相伴关系可以为我们提供某一符号在它所处文化背景中所蕴含意义的启示。”(陈淳《考古学研究入门》页243)

前边我们试图在殷墟甲骨卜辞中寻找卦事的遗存。

这里我们又试图从陶寺古观象遗址推断卦画的遗存,但两者之间的时间顺序和存在方式提出一个疑问,为什么晚于陶寺时代的殷商时代没有卦画的遗存,而早于殷商时代的陶寺时代能有完整的卦画的遗存呢?这不是矛盾的吗?这个矛盾我们将在后边的专题中加以解释。

第二个案例是对安诺印章的释读。

被称作新新文化学者的苏三女士在其《汉字起源新解》一书 “并非结语的杂叙”一章中有“中亚小石头翘动中国汉字起源“一节叙述了安诺印章,抄录如下:“中亚地区在早期似乎没有自己独立发达的文字。位于中亚的土库曼斯坦‘安诺’文化以与中国彩陶接近的陶器而闻名,这也是安特生当年坚信中国文明‘西来说’的根据。土库曼斯坦也是‘大夏’的一个部分,但对其是否有文字我们并不清楚。

20世纪末美国考古学家在安诺的一个文化遗址里发现了一枚指甲盖大小的石质印章,或称玉石印章,这引起了一场世界范围内的学术关注,李学勤先生等人曾在《中国文物报》(2001年7月4日)上撰文专门讨论过此事。

发现这枚印章是一个专业考古队的发掘成果,发掘主持人的是美国宾夕法尼亚大学的Fredrid T Hiebert博士,印章不是采集来的。根据发掘的文化层,印章应该属于大约4300年前的物品,相当于中国夏前的物品。一般中国人会说那是中国汉朝的东西,但稍有专业常识的人会马上否认,因为那分明不是汉朝时的文字。

Hiebert博士认为那是初期的中亚文字,还不是成熟的文字。但这‘在中亚发现3、4个文字连贯的文字还是第一次’。安诺当时已经有青铜器生产,有发达的生产力和计数系统,还有设防的大型城市和行政能力,但之前这个地区却没有文字发现。

同在宾夕法尼亚大学的VictorH

Mair博士则说:‘安诺印章迫使我们重新用一种根本不同的方式考虑中国文字的起源文字问题’。他的意思是,假如这个事实属实的话,中亚甚至更西的文化对于中国文字的起源可能产生过重大影响,这种影响可能超过我们的想象。他还认为这枚印章与新疆地区曾经出土的一枚尼雅印章相似。

对于作伪的怀疑,Hiebere博士予以坚决否认。从真伪看,我认为这些文字实在太正规、太精致了,而且那前后时期并无发现文字,确实很可疑。没有看到中国学界怀疑其作伪,倒是多见有人力求利用最接近的汉字去解读其内容。

为了这枚印章,Hiebert博士已经准备扩大考古发掘范围,假如能发现更多的文字与印章,毫无疑问他就可以证明自己的清白,或许汉字的源流也会随之清晰起来。但毫无疑问,所有人都认为这枚‘大夏’文化区域内的印章与中国汉字有关,换句话说,中亚的这个事件明显与中国汉字起源有关。

尽管我认为中国文字的真正源头在外部,但假如是在中亚的安诺一带还是有些出乎我的意外。

就这枚印章,款式甚至使用红印的习惯等,都与中国一模一样。尤其是上面的文字实际上都是‘汉字’,只不过按照时间算,‘中国汉字’还没有产生呢,因为即便是甲骨文的产生也是3千多年前的事情。

这几个汉字假如按照甲骨文来理解或许可以读为‘一木五巳’或者‘五巳木一’等,在汉字里或许如此并没有‘意思’,但在其他文字系统里它们或许‘有意思’。我目前唯一能够想到比较合理的时间解释就是印度河那里,因为这几个字在那个时代的区间内只接近印度河文字。

这枚印章是一座桥梁,尽管这个桥梁还很脆弱、很渺小,但它却向我们实地展示了一个神秘的文字通道:印度河一中亚一中国。

假如这枚印章是真品,不仅牵涉到中国的文字源头,还牵涉到中国汉字的一大改革:秦始皇时期的‘篆字’和后来的‘隶变’。篆字与隶书很可能都不是秦朝的突然‘发明’,而可能是从中亚或印度河逐渐接受的一些字体而已。谁也不能否认这枚中亚4000年前的印章很有‘篆’味。”(苏三《汉字起源新解》页301-303)

我全文照抄了苏三女士的叙述,是为了能完整的表达出她对安诺印章的看法。

我很钦佩苏女士学术思想的新颖,对中华文明起源“西来说”我也无成见。对文字起源问题,所知甚少,只是觉得从文字起源来探索文化起源,所能确定的大概是流而不是源。

简单的说,我觉得把文字定义为文明的构成要素之一极大程度上模糊了史前文化的基本特征。这大概也是她自己和其他学者们没有释读出这枚印章印文的原因。

在我看来将安诺印章的印文释读成“一木五巳”或“五巳木一”,是由一个低级错误造成的,是将印章摆放错了角度。

我们只要将原来的摆放位置向顺时针方向转90度,(见图二)就是我们现在摆放的位置,再从上至下来逐一释读。

原来被释读汉字“一”的是一条长横;

原来被释读汉字“木”的是由中间断开形成的短横,和一条长横,再由中间断开的短横,共三个部分结构的;

原来被释读汉字“五”的,是由短横对折的结构;

原来被释读汉字“巳”的,其实是不封口的己字,如果把住上下两个端点将它抻直,它就是一条长横,己字是一长横的曲折。

这样所谓的安诺印章印文原来被释读“一木五巳”的汉字,经我们将它捋平整就是由从上到下的六个线条组成的。

最上边是一条长横,挨着依次向下是一条短横,一条长横,一条短横,一条短横,一条长横。如果我们将长横复原为阳爻,短横复原做阴爻按顺序组装起来就是

这个形状。

这是什么?是卦画,是六十四卦画中震( )下,离( )上的噬嗑卦画。

在我国考古发掘出土的有卦画标志的阴爻(短横)最早是被画做┛┗,即中间断开处的短横是一个大约90度的折角,以明显表示中间的断开处。

当然,我们还可以将原来摆放的位置向逆时针方向扭动90度,(见图三)读法是“巳五木一”。那样就构成另一个卦画:离(

)下,艮( )上( )的贲卦画。但从后来中国印章印文特点和卦画构成特殊性看释读为屯卦画的可能性更大些。再往玄得离了谱的地方上讲,在易经中噬嗑卦画和贲卦画的卦辞和爻辞大多涉及到行旅。不知这枚印章的印文昭示主人什么身份。

懂得卦画的结构形式,以此释读安诺印章印文很简单,也不深奥。不管安诺印章是真实出土的,还是作伪的产物,它都具有典型的卦画结构特点。我们推断印文是卦画,所引发的推断就不局限于“中国文字的起源文字问题”这个简单的范围内了。

它可能要触及世界文明起源的源头问题的核心部分。这离本文的主题太远,我们不说它。我们只将与卦画断代相关的细节作简单说明。

英国考古学家伦福儒和巴恩提出了如何了解符号以及解读它们在社会生活中作用的六种途径:

(1)、通过划定个人或一个社群的范围来确定它们的领地,这种领地常常会由有象征意义的符号和纪念物来标志,由此可以建立一个方便理解的地形图。(2)衡量符号所代表的时间。长度或重量单位,它可以帮助我们了解人与自然界的关系。(3)符号体现在对未来世界的设计上,如城镇的布局。(4)符号常常被用来处理和规范人与人之间的关系,货币、军衔徽章都属于此类。一些物品被赋予符号意义后,便拥有了更高的价值。(5)符号用来表现超自然的世界,它与迷信和宗教信仰密切相关。(6)符号一般通过图象,如雕刻、绘画来表现这个世界。在文明社会中,文字就成为最重要的象征符号,成为人类描述世界的最直接的方式。但是在史前社会,人类描述世界的方式往往是各种图象和符号。(科技。伦福儒、保罗·巴恩:《考古学—理论方法与实践》,文物出版社2004年)

伦福儒和巴恩提出的,符号的意义存在于符号之间的联系上。我以为这种联系有两层意思,一层是成为系统的符号之间的联系,这主要是由符号之间内在的规定性决定的。我在《试论易经六十四卦画的历法功能》一文的前半部分讲的是六十四卦画之间的联系所表现的规定性。而正是这种规定性决定了它成为系统的记录符号而被用于历法。而对卦画相对断代的探讨,则是符号之间联系的第二层意思,就是符号流布过程在时间和空间两个方面的联系。前一层意思可简单的理解为符号系统的静态,后一层意思则可能为符号系统的动态。这与伦福儒和巴恩所讲的六种途径的(2)即“衡量符号所代表的时间、长度或重量单位,它们可以帮助我们了解人与自然界的关系。”相对应,把六十四卦画定义为古历就是确定这套系统表现了人与自然界的关系。

对安诺印章印文的释读为我们画出与六十四卦画古历相关的社会生活轮廓。大致表现在以下几方面。

第一、从印章文化的角度考察,世界各地都有印章。但与两河流域印章多为滚筒状,古埃及印章多为椭圆形状,有明显区别的是中国古代的印章多为方形。目前可是以认定为中国发现的最早印章据说是出于内蒙古赤峰市松山区王家店的一个无字方形玉印,该文化遗址属青铜时期,在其下层已有青铜及牛卜骨等。此地文化上接红山文化。

印章文化史学者搞不懂我国古代印章为什么是方形的起因,多以我国文字是方块字为成因,其实方块字的形成和使用比起印章的使用,时间上要晚得多了

在我看来这是因为我国古代印章最初的印文就是用长横短横构成的卦画表示的。长短横只有在方形的轮廓下才能显示无误。相反,圆形或椭圆形的大轮廓,或是滚筒形状都会使长短横和卦画变得模糊而难于辨识。

而印章的印文是卦画则反映出以卦画表示历法功能的六十上卦画古历被社会所普遍接受,或者成为一种规范的符号,

在社会生活中传递信息。

第二、安诺印章出土在中亚地区,如果它的印文是屯卦画,卦画的发生地是中国的中原地区的话,那它昭示流布方向是从中原到中亚,也可能继续向西亚地区流布。这个流布方向应该符合文明发展和世界文明进步的同步性的基本条件,即文明和进步是从高程度向低程度流布的。

历法无疑是与人类生存最基本条件——农耕生产关系最密切。可以说历法是人类在上古时代对自然界认识的最高成就。是人类文明和意识生产最发达的标志。是当时的前沿科学。我们说它是人类的,就是说它的使用不受族群和地域不同的限制,它的流布也不受语言的限制。这是促成人类文明同步性的动因。

安诺印章如果被证实是沿我国中原地区向中亚地区的路径流布,那这条路径所揭示的就不仅仅是贸易和人员往来。更早的流布,早于贸易往来的,就是历法的流布。这是基于人类生存条件的改善,耕作农业的发展的客观要求。自然科学史上的公元前二十四世纪生活在在美索不达米亚平原的苏美尔人使用的以360天为一年的历法。公元前二十一世纪苏美尔人采用太阳历,以及古埃及的太阳历一直无法找到来源。对比安诺印章的流布,我们有理由相信,历法的流布方向与印章的流布方向是一致的,在时间上也吻合。

我们只需要解释,我国古代的历法——阴阳合历是在什么条件下可能变形为太阳历这个历法史上悬而未决的问题,苏美尔历和古埃及历的源头就不难找到了。

第三、安诺印章在社会上的流布的前提是流布区域对印章印文的识读。扩大地说就是它的普遍适用特点,而这一点则是由表现形式的普通性决定的。区域之间,不受语言限制成社会生活的一部分,并且必须具备记录特点这些必要条件的综合。可能性最大的做为载体的系统符号就是六十四卦画。明朝顾炎武在《日知录》中说的“三代以上,人人皆知天文”不知是不是有这方面的意思。就是历法的记录系统符号。为社会所普遍接受的普通性。

第四、印章流布是地域之间往来的反映,做为实物交换中间的信物凭据,有社会承认为保证,由此可以想像当时贸易规模和交往的频繁。

总之,一枚小小的石头印章翘动的可能就不是中国汉字的起源了。它可能要触及世界文明起源的源头问题的核心。

其实将对卦画相对断代的探讨从文化史的范围转向科学史范围,这种说法是一个同义语的反复,并非故弄玄虚,哗众取宠。因为我们设置的前提是,卦画是人类在没有文字之前的符号系统,那我们就将自己的研究范围置于人类文字出现之前的漫长的历史时期,这个占据了人类整个历史99%以上的时间,在中国大概有100多万年的历史,大致涵盖了旧石器时代、新石器时代和部分青铜器时代。“由于没有任何文字资料可供参考,史前考古学家必须独立发明各种理论方法从古代人类遗留的物质遗存中提炼和解读文化行为与社会信息。因此考古研究更像是自然科学的探索,而不像是历史研究的考证”。(陈淳《考古研究入门》页12)

(本文完) 2011年2月11日

内容提要:

20世纪末美国考古学家在位于中亚的土库曼斯坦,安诺的一个文化遗址里发现了一枚指甲盖大小的石质印章,引起了一场世界范围内的学术关注。印章属于大约距今4300年前的物品。十多年过去了,安诺印章的印文一直没有被释读。使历史学者、考古学者、文字学者、文化史学者困惑不解的安诺印章的印文究竟是什么文字?有什么意思?难道比距今三千多年前的甲骨文还早上千年的竟然是篆体汉字。?本文首次提出安诺印章的印文就是中国独有的易经六十四卦画之中的一个卦画。释读它并不困难。困难在于要说清它的来龙去脉,给出一个合理的解释,而这种解释必须是科学的,能够令人信服的。

微信公众号: 丹东于奕华 优酷空间:丹东于奕华(欢迎订阅,点击查看)